「ステップ2:進め方を最適化する」では、

・おうち英語を始めたいけど、何から手をつけたら良いのか分からない。

・始めてみたけど、なかなか成果が見えず、今のやり方でいいのか不安になってきた。

という方のために、

- 結局「おうち英語」では何をやるのが正解なのか?

- 自分の家庭に合った「最適なおうち英語」の進め方

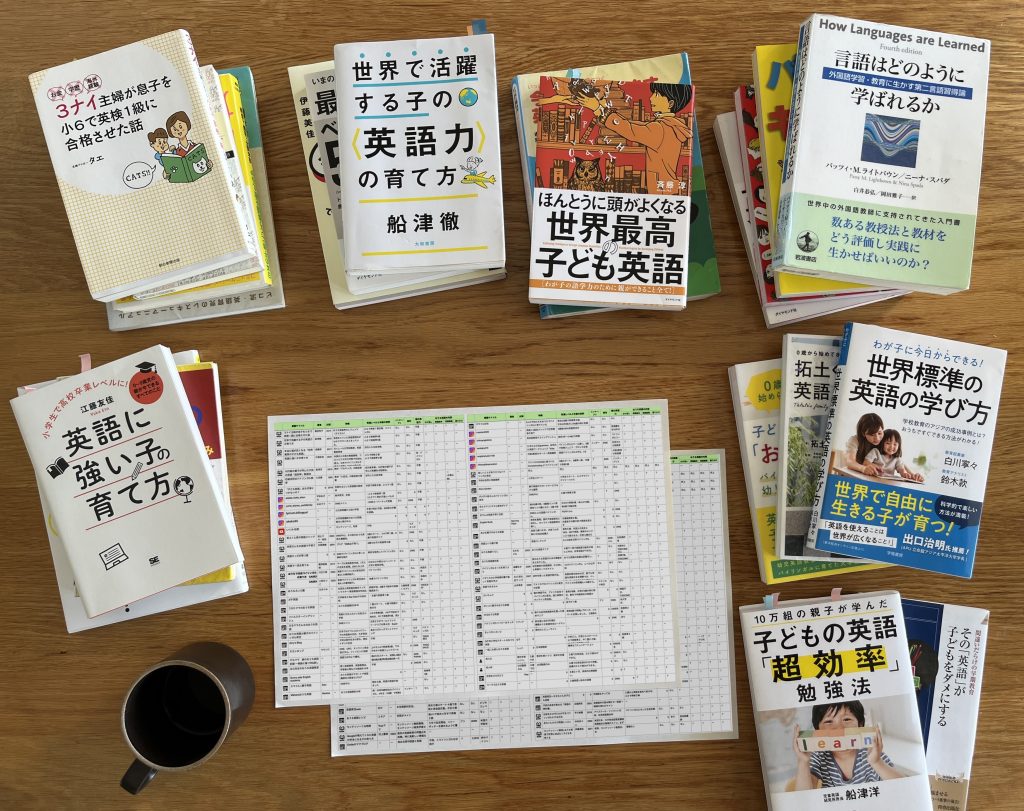

について、100以上の書籍や事例を元に解説します!

二人娘とおうち英語に取り組む、元世界バックパッカー夫婦。

📚日英絵本2000冊所有、図書館好き

🌎TOEIC900超、海外渡航80カ国超

📖年間読書100冊、育児書150冊読破

🧒🏻👧🏻娘(6y4y)プリインターDWEなし

100以上の事例をリサーチして「おうち英語」スタート。娘二人がバイリンガルに育ったノウハウを発信中!

るみ&たろ

るみ&たろこの記事は「おうち英語の最適解」の「STEP2」です。

他の記事から読み始めたい方は↓↓からどうぞ。

\ こんな方にオススメ /

STEP1:初めての方、始めようか迷っている方

STEP2:自分の家庭に最適な進め方を知りたい方

STEP3:効果的な英語環境の作り方を知りたい方

STEP4:子供の英語力の定着をはかりたい方

結局、「おうち英語」では何をやるのが正解なのか?

おうち英語を続けていると、

情報量が多すぎて、何をするのが正解なのか分からない。

という悩みを持つ人は少なくないと思います。

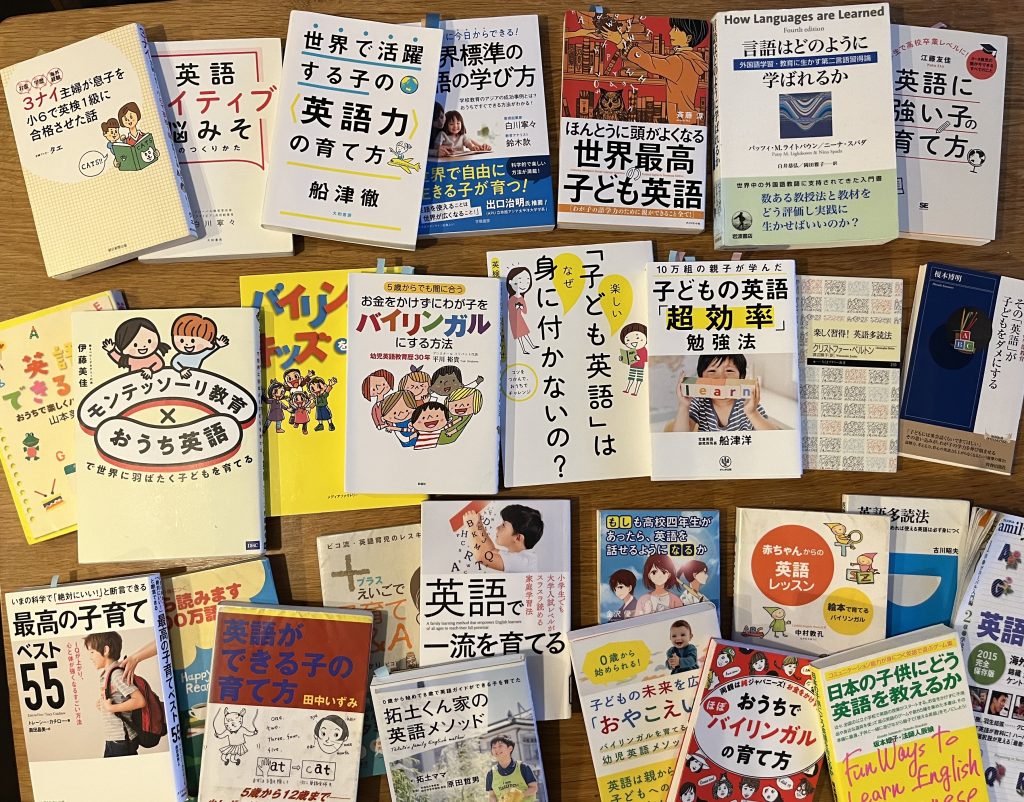

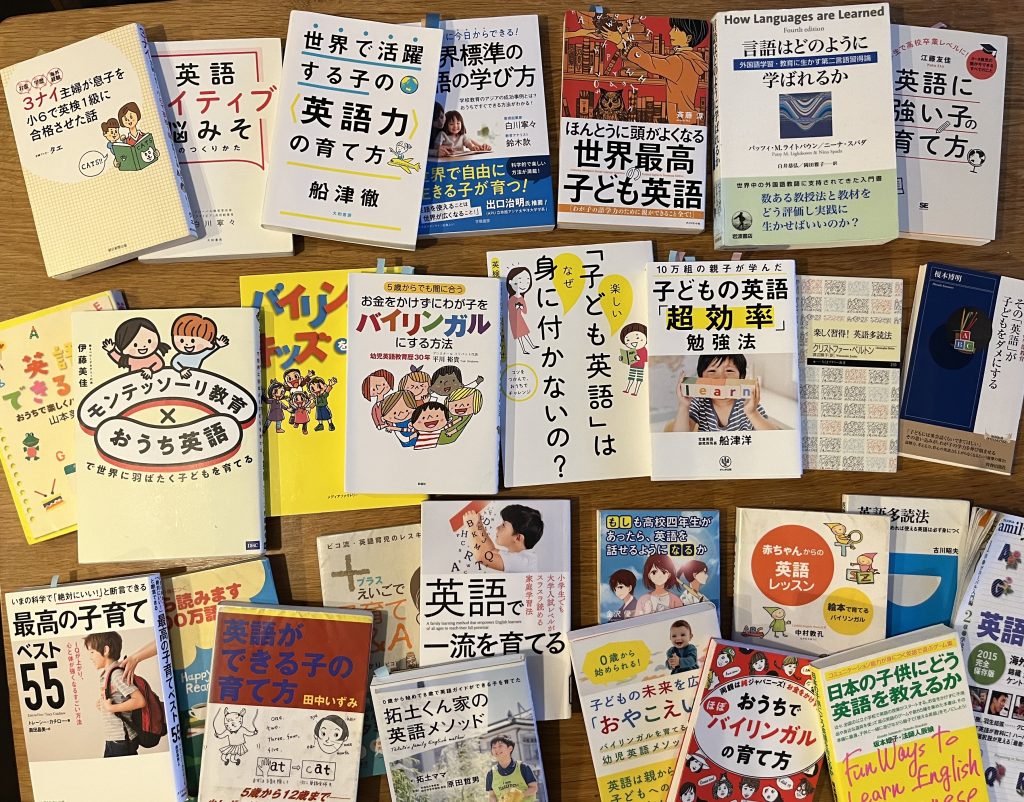

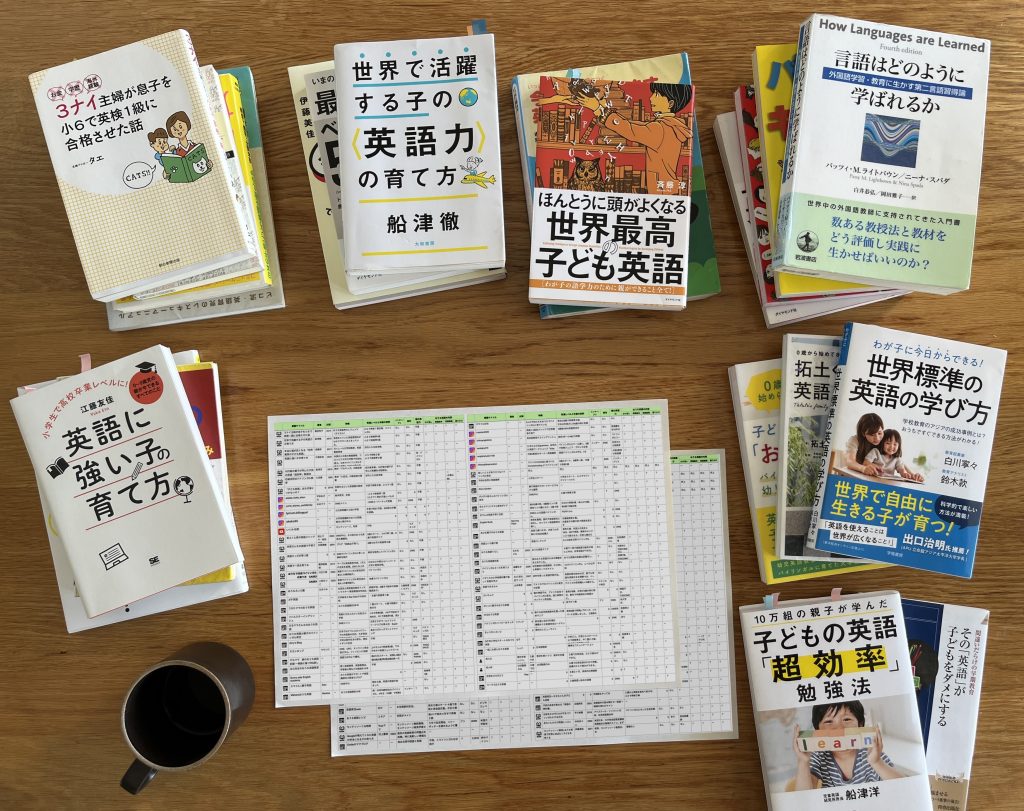

英語育児にはセオリーがある?!

確かに、おうち英語に関する書籍やSNS投稿は近年増え続けていて、私たちもここ数年で100以上の英語育児に関する書籍やブログ・SNSの事例を目にしてきました。

ですが、どれも使っている教材や進め方が違ったりして、自分の家庭にどの方法が合うのかを見極めるのはとても難しい、と感じました。

一方で、英語習得に関する研究は世界中で行われていて、ある程度のセオリーがすでに確立されています。

ほんとうに頭が良くなる「世界最高の子ども英語」/斉藤淳(著)

アプローチの違いはあるにせよ、せっかくの努力を無駄にしないための「ある程度の正解」、ボウリングで言えば「ヘッドピン」にあたる部分というのは、第二言語習得の研究者たちのあいだでも、一定の共通見解が形成されています。

そして「おうち英語で成功している家庭」では、そのセオリーを土台にしつつ、子供に合わせて様々なアレンジを加えていることが分かってきました。

お金と時間を最小化しつつ、確実に成功させるには

とはいえ、共働きだったり、子育てで忙しかったりすると、

あれもこれも試すには、お金も時間も足りない…。

という人が大半だと思います。私たちもそうでした。

そこで私たちは、英語育児の書籍やブログ・SNSなどの情報を読みあさり、100を超える事例を調べていきました。

すると、おうち英語で行われている取組みの中には、成功するために「必須なもの」と「必ずしもやる必要がないもの」がある、ということがわかってきました。

そして、それらのポイントを押さえれば「お金と時間を必要最小限におさえつつ、バイリンガルに大きく劣らないレベルの英語力を身につけられる」。

そんな「おうち英語の最適解」への道筋が見えてきました。

100の事例から分かったこと

ここからは「100の事例から分かったこと」について、順に解説していきます。

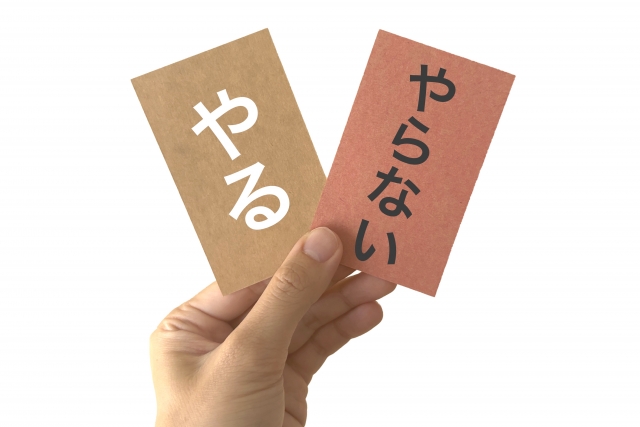

まず最初に確認したのは、100の事例で具体的に「どのような取り組みが行われているか?」というポイントです。

おうち英語で行われる「7つの取り組み」

調べてみると実に様々な方法がありましたが、ほとんどのケースで実施されていた、以下の「7つの取り組み」をピックアップしました。

- かけ流し

英語の音楽や朗読音声を、BGM程度の音量で流す。

(実施時期:おうち英語の序盤から) - 絵本

英語の絵本を本棚に並べ、必要に応じて読み聞かせをする。

(実施時期:おうち英語の序盤から) - 動画

英語のアニメや教育番組などを見せる。

(実施時期:おうち英語の序盤から) - 語りかけ

親が英語で子どもに話しかける。

(実施時期:おうち英語の序盤から) - 単語カード

英単語のカードを読みながら見せる。

(実施時期:おうち英語の序盤から) - オンライン英会話

インターネットを通して、家庭でレッスンを受ける。

(実施時期:おうち英語の中盤から) - ライティングの練習

ワークブックなどで英語を「書く」練習をする。

(実施時期:おうち英語の中盤から)

*「英語アプリ」「英語のベビーシッター」は利用事例が少なく除外しましたが、STEP3で解説予定です。

成功している家庭では、何が行われているのか?

次に、その7つの取り組みが「おうち英語の成功事例で行われているか?」を確認してみると、次のような結果になりました。

*成功事例の基準=「小学卒業までに英検2級。中学卒業までに準1級。(相当)」かどうかで判定。

| 実施 時期 | 成功事例の 実施割合 | |

|---|---|---|

| 英語絵本 | 序盤 から | 100% |

| かけ流し | 95%以上 | |

| 英語動画 | 95%以上 | |

| 語りかけ | 約70% | |

| 単語カード | 約50% | |

| オンライン 英会話 | 中盤 から | 約60%(*) |

| ライティング の練習 | 95%以上 | |

| *「対面のサービスを利用」「オンラインが普及していなかった」などの影響で割合が低めに出ている。 | ||

親の負担度を考慮する

次に、先ほどの表に「親の負担度」を追加します。

ここで「親の負担度」を考える理由は、おうち英語を長く続ける上で「いかに親の負担を小さくできるか」が重要になってくるからです。

| 実施 時期 | 成功事例の 実施割合 | 親の負担度 | |

|---|---|---|---|

| 英語絵本 | 序盤 から | 100% | 中:絵本を買って、 読み聞かせする(or 音声を流す) |

| かけ流し | 95%以上 | 小:朗読音声や歌を流す | |

| 英語動画 | 95%以上 | 小:動画を選んでみせる | |

| 語りかけ | 約70% | 大:親がフレーズを覚えて、 子どもに話しかける | |

| 単語カード | 約50% | 中:親がめくりながら 読み上げる | |

| 小:アプリやカードリーダーを使う | |||

| オンライン英会話 | 中盤 から | 約60%(*) | 中:予約の管理、 子供に受講してもらう |

| ライティングの練習 | 95%以上 | 中:ワークブック選び、 子供に取り組んでもらう | |

| *「対面のサービスを利用」「オンラインが普及していなかった」などの影響で割合が低めに出ている。 | |||

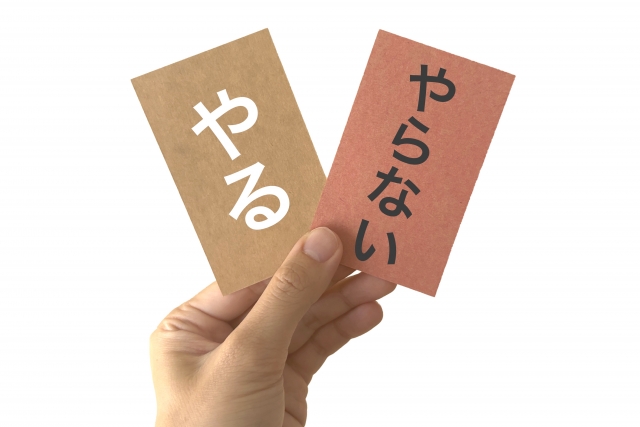

「やるべきこと」と「やらなくても良いこと」

以上を元に、おうち英語で「何をやるべき」で、「何をやらなくて良い」かを整理します。

ご家庭によって「何を」「どこまでやるか」の判断が分かれてくると思いますので、その点について次の章で解説します。

ここでは、まず「総合的にみて、どうすべきか」という観点でまとめておくと、

- おうち英語の序盤〜:

- 「英語絵本、かけ流し、動画」は実施した方が良い

- 「語りかけ、単語カード」は実施しなくても良い

- おうち英語の中盤〜:

- 「オンライン英会話、ライティング」は実施した方が良い

となりました。(下表の通り)

| 実施 時期 | 成功事例の 実施割合 | 親の 負担度 | 総合判断 | |

|---|---|---|---|---|

| 英語絵本 | 序盤 から | 100% | 中 | やるべき |

| かけ流し | 95%以上 | 小 | やるべき | |

| 英語動画 | 95%以上 | 小 | やるべき | |

| 語りかけ | 約70% | 大 | どちらでも良い | |

| 単語カード | 約50% | 小 | どちらでも良い | |

| オンライン英会話 | 中盤 から | 約60%(*) | 中 | やるべき |

| ライティングの練習 | 95%以上 | 中 | やるべき | |

| *総合判断の詳細については、次の「各項目の詳しい解説&補足」を参照 | ||||

「やるべきこと」と「やらなくても良いこと」

家庭に合わせた「最適なおうち英語」の進め方

最後に、各家庭に合わせた「最適なおうち英語」の考え方について解説します。

まず、おうち英語で行われる「7つの取り組み」について、何を基準に「やる」「やらない」を判断すれば良いのか、ポイントをリストアップしました。

| 実施 時期 | 7つの 取り組み | 実施するかの判断基準 |

|---|---|---|

| 序盤 から | 英語絵本 | ・「①絵本>②かけ流し>③動画」の優先度で、できるものから順に実施する。 ・可能であれば3つ全て実施した方が良い。 ・動画については、家庭の教育方針にマッチしないのであれば遅らせても良い。(わが家も3歳以降に導入) ・この3つは教材やアプリ利用でアウトソース可。(詳細はSTEP3で解説) |

| かけ流し | ||

| 英語動画 | ||

| 語りかけ | ・マストではないが、やった方がおうち英語の効果は上がる。 ・一方で、親がネイティブレベルでない限りやらない方が良いという意見も多い。(次章の解説参照) →「親が負担に感じない」「子供と一緒に英語を学びたい」という場合は、実施しても良い。 ・英語ベビーシッターなどにアウトソース可。(詳細はSTEP3で解説) | |

| 単語カード | ・「アプリやカードリーダー」を使う方法は、予算と教育方針にマッチするのであれば導入しても良い。 ・「親がめくりながら読み上げる」方法は、語りかけ同様に「親が負担に感じない」「子供と一緒に英語を学びたい」という場合は実施しても良い。 ・カードを見せる前に、音のインプットが十分してから行うと効果的。 ・教材やアプリ利用でアウトソース可。(詳細はSTEP3で解説) | |

| 中盤から | オンライン 英会話 | ・子供が英語に慣れ、英語の発語が出てきたら導入を考える。 ・対面で英会話できる環境があれば、月1でも良いので取り入れると良い。 |

| ライティング の練習 | ・小学生以降でも十分に身につくので、導入を急ぐ必要はない。 ・英検などで必要な場合を除けば、子どもが自分から興味を示すまで待てばOK。 |

判断基準の詳細な説明は、この下にある「補足:各項目の詳しい解説」を参照して下さい。

自分の家庭で「どこまでやるか」を考える

次に、先ほどの表を見ながら、「ご自身の家庭で、どこまでできそうか」を考えていきます。

例として、いくつかの例を挙げてみましたので、同じ要領で「自分の家庭ならどうするか?」を考えながら決めてみてください。

ちなみに我が家は「かけ流し・絵本・動画」を自力で頑張り、「語りかけ」はやらない方針にしました。

例1:英語教材をフル活用

一つ目は、私たちが調べた100の事例でも多かった、英語教材をフル活用する方法です。

教材によって内容は様々ですが、「絵本、かけ流し、動画、カードリーダー」などはカバーしている商品が多いです。

質の高い英語教材であれば「おうち英語の大部分を教材に頼れる」ので、予算が許すのであればオススメできる方法です。

注意点としては、「教材を卒業した後の進め方を確認しておく」必要があるという点で、こちらの記事で解説しています。

\ 教材の選び方についてはこちら /

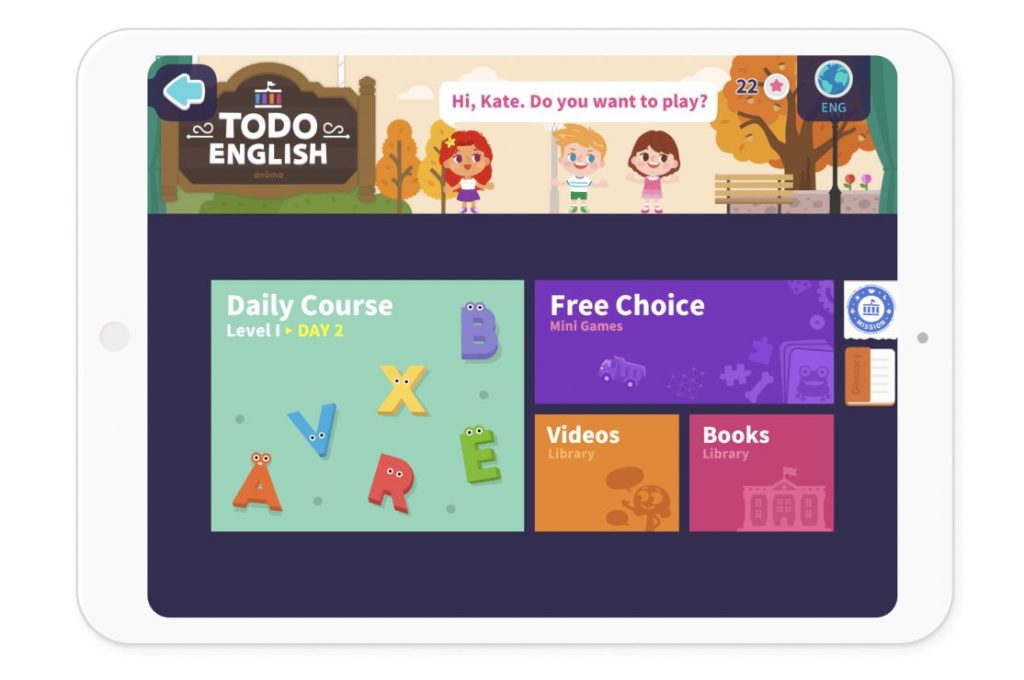

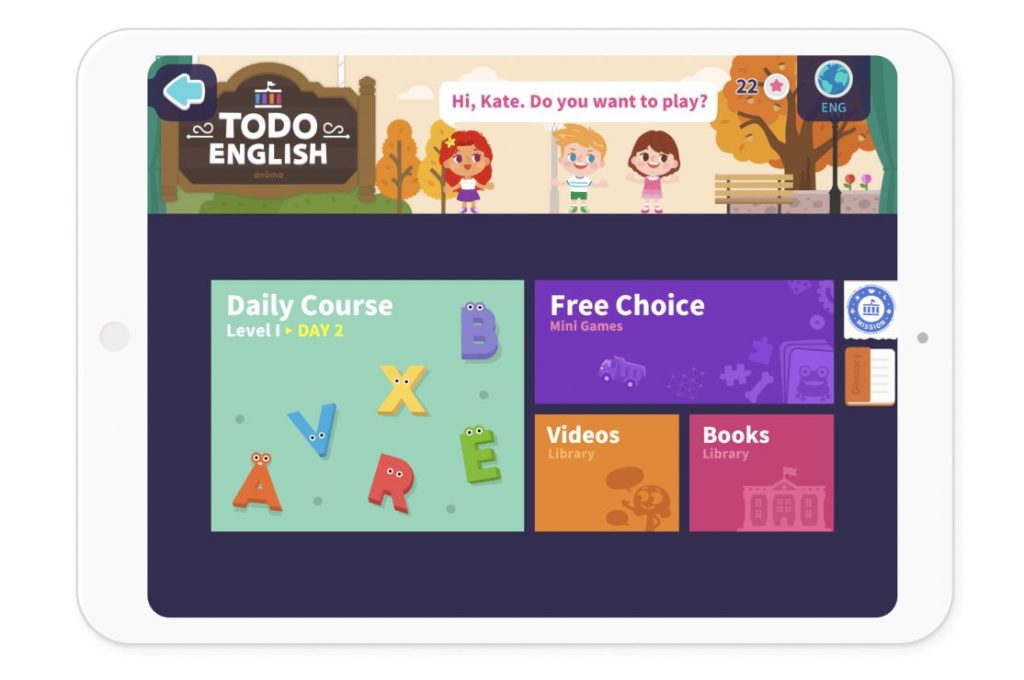

例2:「アプリ+動画」の二刀流

2つ目の例は、「絵本、動画、単語カード」などの主な取り組みをアプリで代用する方法です。

また、プラスしてAmazonやNetflixなどの英語動画を併用しているご家庭も多かったです。

幼児向けの英語学習アプリは選択肢もそれなりにあり、タブレットやスマホのタッチ操作でインタラクティブに学習ができるので、子供の集中力も続きやすいです。

また、慣れてくると子供が一人で学習できるので、親の負担が大幅に小さくなるというメリットもあります。

注意点としては、幼児期からタブレットを使用することによる発達への悪影響などが考えられます。

例3:絵本の音読&単語カード

3例目は、「絵本の音読」と「単語カードの暗記」を重視し、大半の時間と労力をその2つに費やすという方法です。

絵本の音読ができるようになるためには、「朗読音声のかけ流し→なぞり読み→音読」というプロセス(*)が効率的ですので、序盤はかけ流しも併用することになります。

*このプロセスについてはSTEP4で解説します。

絵本や単語カードを購入する必要はありますが、中古を選ぶという選択肢もあるので、3つの例の中で費用的には最も安価になります。

ただ、コストを抑えようとすると親にかかる負荷も高くなるので、「絵本の音読は多読アプリを活用する」「単語カードリーダーを使う」など、部分的にアウトソースするのが良いと思います。

補足:各項目の詳しい解説

各取り組みの要否判断について、説明が長くなったのでこちらに掲載しておきます。

忙しい方は読み飛ばして次のステップに進んで頂いても問題ありませんが、気になる項目があれば是非チェックしてみてください。

タップすると説明が表示されます!

1:絵本

ほぼ全ての成功事例で行われていたのが、「絵本」「かけ流し」「動画」の3つです。

「絵本」は、「絵本の音読、多読、暗唱」など、多くの英語育児のメソッドで重視されていて、それを裏付けるかのように全ての成功事例で実施されていました。

「中」:絵本選びと、読み聞かせ。

*「絵本選び」は、自分で選ばずにオススメ絵本の中から購入すれば時短できる。

*「読み聞かせ」も、自分で読む必要はない。「朗読音声を流して、一緒にページをめくる」、「音声ペンを利用する」など。

このように「絵本の読み聞かせ」はある程度の労力はかかりますが、多くの成功事例で重要視されています。

ですので、「実施を推奨」するという結論になりました。

2:かけ流し

ほぼ全ての成功事例で行われていたのが、「絵本」「かけ流し」「動画」の3つです。

「かけ流し」は、ほぼ全ての事例やメソッドで重要とされていました。

にも関わらず、「スマホなどで音を流しておくだけ」で実施できますので、やらない手はないと思います。

「小」:朗読音声や歌を、スマホなどで流しておく。

このように「かけ流し」は、親の負担が小さいにもかかわらず、英語を習得する上での重要度が高いので、「実施を推奨」するという結論になりました。

3:動画

ほぼ全ての成功事例で行われていたのが、「絵本」「かけ流し」「動画」の3つです。

「動画」は、子供の興味を引きやすく、ネイティブスピーカーの口の動きを覚る事もできるので、効率的に英語をインプットする事ができます。

ただし、動画の視聴は子供の発育に悪影響を与えるリスクもありますので、その点を踏まえて実施する必要があります。

また、「かけ流し」とは異なり、画面の前に座って見る必要がありますので、他の遊びをしながら実施することができないというデメリットもあります。

「小」:テレビやスマホで動画を流す。

このように、「英語の動画」には一長一短がありますが、親の負担も小さく、子どもの英語力を向上させる効果が大きい方法です。

ですので、「動画」は「実施を推奨」するという結論になりました。

4:語りかけ

成功事例の中で実施している家庭が70%程度だったのが「語りかけ」です。

書籍やSNSでは「語りかけ」を重視しているものも多かったので、少し意外な結果となりました。

「英語での語りかけ」は、上手くいけば子どもの英語習得スピードが上がりますが、実施せずに成功している事例や英語育児のメソッドも多数あります。

また、成功している方や、専門家の意見でも、成功するのに必須ではないという意見が多くあります。

さらには、「語りかけ」や「親が教えること」に対して、否定的な見解も少なからずありました。

親が英語で話しかけるのは、親がバイリンガルでなければいくつか問題があります。

(・・中略・・)日本語の発達を促すためにも、ご両親は日本語で話しかけることを強くお勧めします。

親が英語が得意(バイリンガルではないが日本ではトップクラスの英語力)という場合、どうしても子どもに英語を「教えたく」なるものです。

しかし子どもの英語教育は「環境」に任せた方がはるかに効果的です。

(中略)子どもに英語オンリーで話しかけたり、日本語と英語をミックスして話しかけることはお勧めできません。

世界で活躍する子の英語力の育て方/船津徹(著)

「大」:親が英語のフレーズを覚えて、子どもに話しかける。

以上のように、「語りかけ」は親の負担が大きい上に、成功するために必須ではないという意見が多い取り組みです。

ですので、結論としては「実施しなくても良い」という事になります。

もちろん、「語りかけが負担にならない」という家庭であれば実施しても良いですが、そうでない場合は「きっぱりやらないと決めた方が、長い目で見たときに英語育児の成功確率が上がる」と考えられます。

「おうち英語を長く続ける」ためには親のサポートが欠かせませんので、「限られた親の時間」を他の取り組みに使う事ができるようになります。

5:単語カード

約半数の成功事例で実施されていたのが「単語カード」です。

「単語カード」は写真のようにイラストと文字が書かれたカードですが、数秒単位で素早くめくって子供に見せる「フラッシュカード」という方法が有名です。

「語彙化」に最も効果的な手法は「フラッシュカード」です。

先行して音声をたっぷり入力して、その後に映像を与えると、ほんの数回見るだけで幼児たちはあっという間に意味を理解し「語彙化」してしまいます。

ただ、フラッシュカードは「親がカードをめくりながら読み上げる練習した上で、子どもをやる気にさせる必要がある」ので、少しハードルが高いです。

一方で、「カードリーダー」や「アプリ」などを活用しても同等の効果が期待できますので、予算が許すのであれば積極的に活用したいところです。

また、英語習得において「語彙力」の重要性はとても高く、一定の英語力を身につけたら、あとは「英語力=語彙力」と言っても過言ではありません。

ぜひ意識してほしいのは、文法よりも何よりも、まずは単語をたくさん覚えるのが大事だということ。

まさに「英語は単語が9割」なのです。

「単語カード」は、「かけ流し」で音声のインプットを十分にしてから始めると効果的です。

かけ流しで「仮語彙」が蓄積されていく、と考えておけばよいでしょう。(・・中略・・)

先行して音声をたっぷり入力して、その後に(単語カードなどで)映像を与えると、ほんの数回見るだけで幼児たちはあっという間に「語彙化」してしまいます。

「中」:親がカードをめくりながら読み上げる

「小」:アプリやカードリーダーを使う。

このように、「親が読む方法」は負担が大きいので無理に実施する必要はないが、「カードリーダーやアプリでの実施であれば推奨」するという結論になりました。

「単語カード」の進め方については、STEP3で詳しく解説します!

6:オンライン英会話

成功事例のおよそ60%で実施されていた「オンライン英会話」。

様々な要因によって割合が低く出ている(*)ので、実際にはより多くの家庭にとって必要な取り組みと考えられます。

*オンライン英会話の代わりに「対面のサービスを利用」、「早期から英語の進学先を選択」、「オンライン英会話が普及していない頃の事例だった」など。

英語の4技能には「聞く・話す・読む・書く」がありますが、このうちの「話す」レベルを高めるためには「オンライン英会話」は欠かせません。

「話す」スキルを伸ばす方法は他にもありますが、「オンライン英会話」は家庭内で、好きな時間にできて、しかも料金が比較的安い」という三拍子が揃っています。

ですので、「オンライン英会話」は「実施を推奨」するという結論になりました。

なお、「オンライン英会話」は、おうち英語が家庭に浸透し、子どもにアウトプットが出始める「おうち英語の中盤以降」に行う取り組みです。

「オンライン英会話」の進め方については、STEP3で詳しく解説します!

7:ライティングの練習

英語の4技能には「聞く・話す・読む・書く」がありますが、このうちの「書く」レベルを高めるために「ライティング」の練習は欠かせません。

ただ、「ライティング」の練習は「おうち英語の終盤」に行っても十分に間に合いますので、導入を急ぐ必要はありません。

「ライティング」の進め方については、STEP3で詳しく解説します!

まとめ:STEP3へすすむ

これで、「STEP2:進め方を最適化する」の解説はおしまいです。

✏︎100以上の文献や事例をリサーチした結果・・・

- まず、総合的な方針としては次のとおり。

おうち英語の序盤〜:

「英語絵本、かけ流し、動画」は実施した方が良い

「語りかけ、単語カード」は実施しなくても良い

おうち英語の中盤〜:

「オンライン英会話、ライティング」は実施した方が良い

- 上記を踏まえて、各家庭で最適な進め方を選ぶ際の指針は次のとおり。

英語絵本、かけ流し、英語動画(実施時期:序盤〜)

「①絵本>②かけ流し>③動画」の優先度で、できるものから順に実施する。

語りかけ(実施時期:序盤〜)

「英語力が高く負担に感じない」「子供と一緒に英語を学びたい」という場合は、実施した方が良い。

単語カード(実施時期:序盤〜)

「英語力が高く負担に感じない」「子供と一緒に英語を学びたい」という場合

または、家庭の教育方針や予算的にカードリーダーやアプリを導入できる場合は、実施した方が良い。

オンライン英会話(実施時期:中盤〜)

子供が英語に慣れ、英語の発語が出てきたら導入を考える。

ライティングの練習(実施時期:中盤〜)

英検などで必要な場合を除けば、子供が興味を示したタイミングで始めれば良い。

次のSTEP3では、

について解説します。

この記事を読んで、「おうち英語で何をやれば良いか分かってきた!」という方は、STEP3へ進んでみてください。

人気記事