20年前ごろから日本で広がり始め、今では育児・知育アイテムとしても大人気の「アナログゲーム」。

実は、私(たろ)は「ボードゲーム歴20年以上」で、普段の英語育児でもアナログゲームを活用しています。

そこでこの記事では、

おうち英語で活用できる「オススメのアナログゲーム」14+2選

を

「年齢・英語レベルに合わせて選べる」ようにレビュー

について、詳しく紹介していきます!

冒頭でも書きましたが、筆者はボードゲーム歴20年以上のアナログゲーム好き🎲

当時はヨーロッパからゲームを取り寄せ、ドイツ語の辞書を片手に「ルールブック」を数日かけて解読して遊んでいました😅

二人娘とおうち英語に取り組む、元世界バックパッカー夫婦。

📚日英絵本2000冊所有、図書館好き

🌎TOEIC900超、海外渡航80カ国超

📖年間読書100冊、育児書150冊読破

🧒🏻👧🏻娘(6y4y)プリインターDWEなし

100以上の事例をリサーチして「おうち英語」スタート。娘二人がバイリンガルに育ったノウハウを発信中!

アナログゲーム人気の理由は?

「アナログゲーム」は、カードやボード、ダイスなどを使って遊ぶ“対面型”のゲームの総称です。

日本では2000年代に「カタン」などの欧州系のゲームが輸入されて火がつき、20年以上たった今ではすっかり定着しています。

「英語で遊ぶ」と聞くとハードルが高いと感じる方も多いと思いますが、アナログゲームは大人でも徹夜で遊んでしまうほどの魅力があります。

そんなアナログゲームを「おうち英語に活用」できれば、子どもたちの英語力アップは間違いなしです。

オススメのアナログゲーム【14選】

それでは、ここからは私たちがオススメするゲームを紹介します。

アナログゲーム好きとしては紹介したい作品が山ほどあるのですが、この記事では「おうち英語で使えるもの」に特化してチョイスしています。

「発語前から遊べるゲーム」から順に、後半はかなりゲーム性が高いものまで網羅していますので、是非チェックしてみてください。

Spot it! / Double(ドブル)

ジャンル:スピード

対象年齢:4歳〜

英語レベル:発語前から

プレイ時間:10-15以内

プレイ人数:2–8人

「Spot it! / Double」は、大人から子供まで楽しめる大定番のカードゲームで、日本では「ドブル」という名前で知っている方が多いかもしれません。

カードに「大小8個のアイテム」が描かれていて、2つのカードの中に「一つだけある共通のアイテム」を言い当てるゲーム。

単語が言えればもちろん、指差しでも成立するゲームなので、発語前から遊べるのも◎。

「動物・食べ物」などの身近な物の名前を覚えることができるので、おうち英語でも活用しやすいゲームです。

オススメはこれ!

オリジナル版はこちら

わが家はこちらの「ポケモン版」を愛用

るみ

るみコンパクト&大人数でも遊べるので、旅のお供にピッタリです。

ドブルは「カードに文字の表記がない」ので、子どもが日本語で答えてしまうかもしれません。

そんな時は、次のような工夫をすると「英語モードで遊んでくれる」ようになりますので、試してみてください。

1:ゲーム開始前に、みんなで描かれたイラストの「名前を英語で声出し」確認。

(例)sun, leaf, spider, snowflake, anchor, carrot

2:見つけたら必ずこの一言で言う、を全員で統一。

(例)“I spot 〇〇!”、“It’s a / They’re 〇〇!”

POP for Letters(ポップ・フォー・レターズ)

ジャンル:スピード・語彙

対象年齢:4歳以上

英語レベル:発語前から

プレイ時間:10-15分

プレイ人数:2-4人

「ポップ・フォー・レターズ」は、ポップコーン型の容器からカードを引き、出た文字の“音”を言えたらカードがもらえるというゲーム。

「POP!」カードを引くと取ったカードを全部を戻すペナルティがあり、ルールが簡単&引くたびにドキドキするゲーム性が◎。

遊びながら文字と音(フォニックス)の対応を口に出して練習できるので、まさに「おうち英語のためのゲーム」といえます。

サイトワーズ版もおすすめ!

他にもバージョン多数!

- POP for Sight Words 2(サイトワードの続編)

- POP for Rhyming(ライミング)

→「引いた文字と同じ韻」の単語を言う。※現在は在庫ほとんどなし。 - POP for Blends(ブレンド)

→「引いた文字で始まる単語」を言う。 - POP for Word Families(ワードファミリー)

→「引いた文字で終わる」単語を言う。

Guess WHO(ゲス・フー)

ジャンル:質問推理

対象年齢:6歳以上

英語レベル:Yes/Noが言えたら

プレイ時間:10-15分

プレイ人数:2人

「Guess Who」というこちらのゲームも、わが家で大活躍しています。

盤面にいる「24人のキャラクター」の中からお互いに1人を選び、交互に「髪の毛は赤色?」「帽子をかぶってる?」などイエス/ノーで答えられる質問をして、相手の人物を当てるゲームです。

シンプルながら戦略性があり、家族や友だちとワイワイ楽しめる定番ゲームです!

- まずは質問に答える役をやらせてみる

→親や兄弟が質問役になって、お子さんは「Yes/No」で答える。 - 定型文を最初にみんなで練習

→Are they…? / Do they…?

(例)Are they wearing glasses? / Do they have curly hair?

*“they”は「性別不明の単数**」に使えます。

What am I(ワット・アム・アイ)

ジャンル:質問推理

対象年齢:7歳以上

英語レベル:Yes/Noが言えたら

プレイ時間:15分以内

プレイ人数:1~4人

「What am I」というこちらのゲームは、イラストが書かれたカードを自分に見えないように頭に付けて、相手に質問をすることで、何のカードか当てる、というものです。

「Yes/Noの定型疑問文」でゲームが成立するので、おうち英語との相性が良く私たちもイチオシのゲームです。

- まずは質問に答える役をやらせてみる

→親や兄弟が質問役になって、お子さんは「Yes/No」で答える。 - 定型文を最初にみんなで練習

→「Am I 〇〇(色)?」「Do I have 〇〇(体のパーツや物)?」など。

こちらは長女のプレイ動画ですが、簡単な疑問文が話せれば4歳でも十分に遊べます。

長女のプレイ動画(3〜4歳ごろ)

Pictionary(ピクショナリー)

ジャンル:お絵描き

対象年齢:8歳以上

英語レベル:単語が言えたら

プレイ時間:30-60分

プレイ人数:4人以上(チーム選)

「ピクショナリー」は、描いた絵だけで「お題の単語」を味方に当ててもらう定番のゲーム。

単語を“言い当てる”ゲームなので発話を促すことができ、読みができなくても楽しめるので、おうち英語にも◎。

砂時計のプレッシャーが楽しく、ヘタウマでも盛り上がる敷居の低さが魅力です。

Outfoxed!(アウトフォクスト)

ジャンル:協力/推理

対象年齢:5歳以上

英語レベル:短文が言えたら

プレイ時間:15-20分

プレイ人数:2~4人

「アウトフォクスト」は、盗みを働いた“犯人キツネ🦊”を、全員で追い詰める推理・協力ゲーム。

「服や持ち物」を手掛かりに進めるので、「The fox is wearing… / Long red scarf!」などの発言が促されます。

ゲーム性も高く、サイコロ運と情報更新のバランスの良さから、勝っても負けても「もう一回!」となる楽しさがあります。

行動の前後に“ひと言”ルールにすると「発言機会が一気に増える」のでオススメです◎

- ダイス前に方針をひと言(because/soで理由も)

- “Let’s search for clues because we need more info.”

- “Let’s reveal suspects, so we can narrow faster.” - デコーダー後に結果を言う。 (※「緑/白」はデコーダーの色)

- “It’s green — the fox is wearing a hat.”

- “It’s white — the fox isn’t wearing any glasses.” - 容疑者をめくるたびに特徴を言う。

- “Round glasses.” / “Long red scarf.”

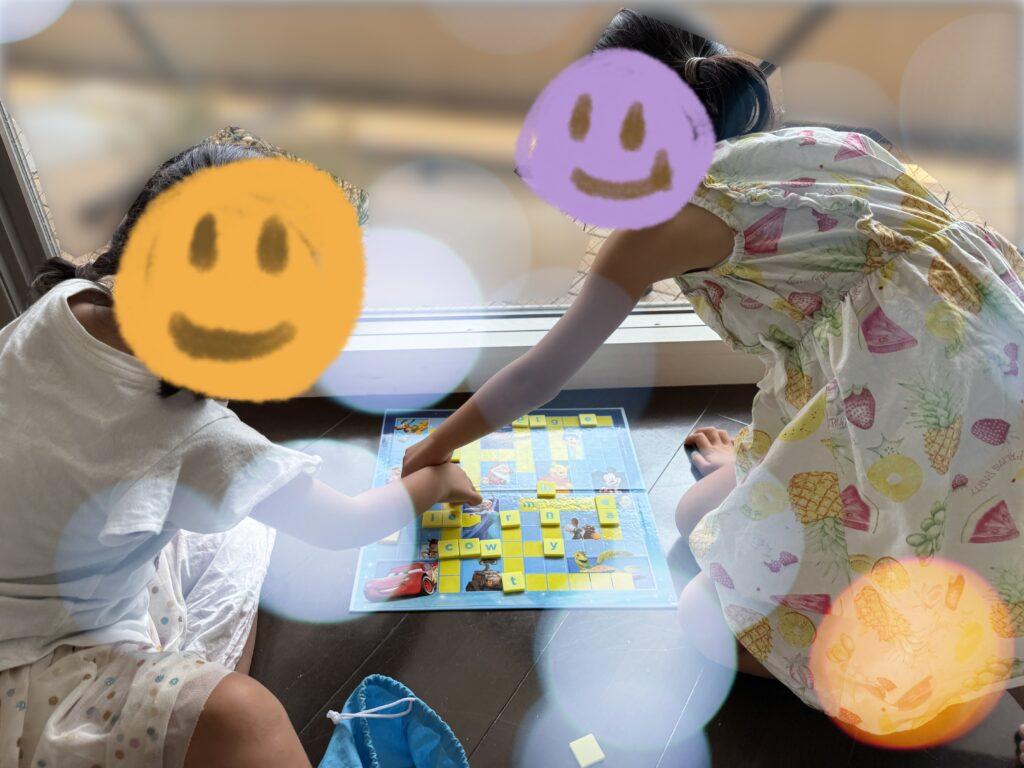

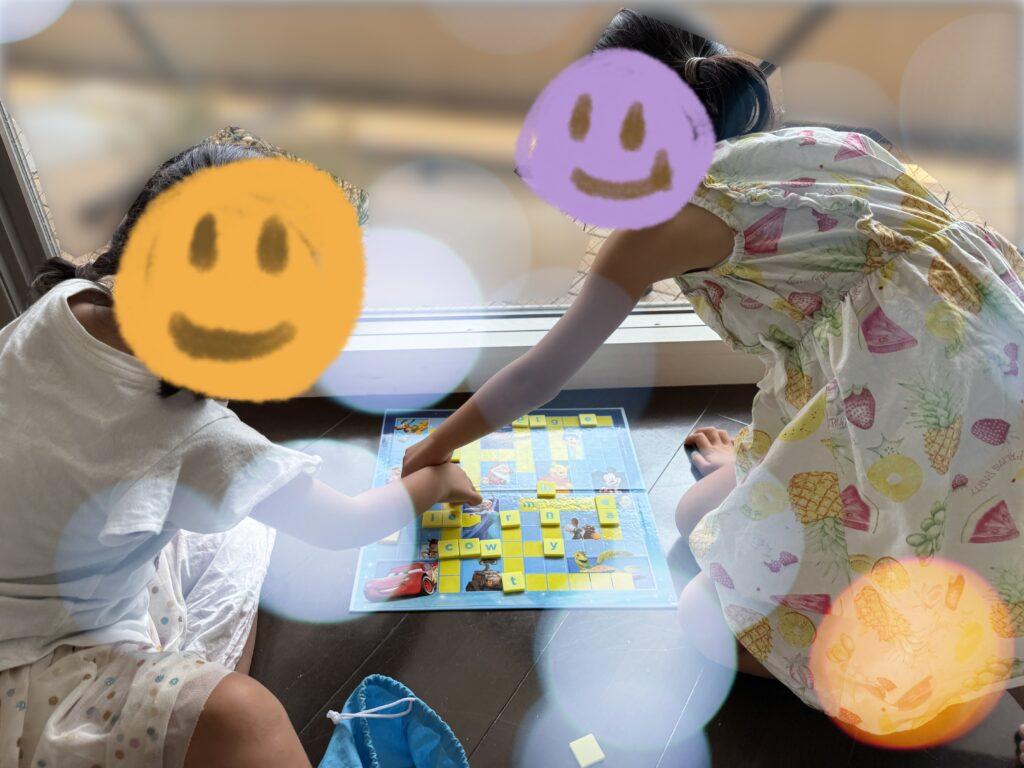

Scrabble Junior(スクラブル・ジュニア)

ジャンル:ワード

対象年齢:5歳以上

英語レベル:3文字語がつづれたら

プレイ時間:15分以内

プレイ人数:1~4人

「スクラブル」は、アルファベットのタイルを並べて文字を作るゲームで、今回紹介するのはその「ジュニア版」。

ゲーム版の表は“絵+ガイド文字”にタイルを置く初心者向け、裏面は通常盤に近い言葉作りを楽しめ、段階に応じて難度を上げられるようになっています。

このゲームをプレイすると身近な語に興味が出て、“見て→読んで→綴る”という習慣が定着しやすいです。

→「2文字語」や「サイトワード」の表をゲーム時に参照するようにすると「子どもの成功体験が増える」ので導入時にオススメです!

我が家が使っているのはこちらのディズニーバージョン

My First Bananagrams(バナナグラム)

ジャンル:ワード/スピード

対象年齢:4歳以上

英語レベル:3文字語が綴れたら

プレイ時間:15分以内

プレイ人数:1~4人

「バナナグラム」は、手元の文字タイルを組み合わせて言葉を作り、最初にタイルを使い切ったら勝ちというゲーム。

今回紹介するのは「初心者向けのバージョン」で、一文字のタイルのみで構成されています。(正規版は2文字以上のタイルあり)。

短時間で何度もプレイでき、かわいいバナナのケースで持ち運びできるので「旅のお供にもぴったり」です。

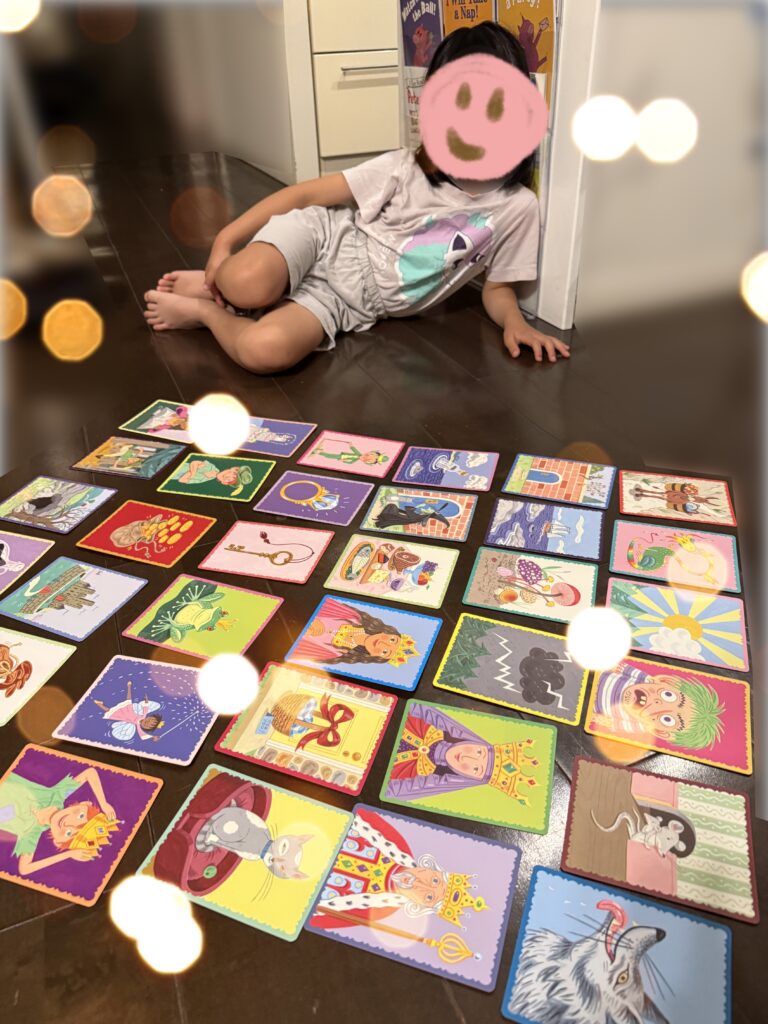

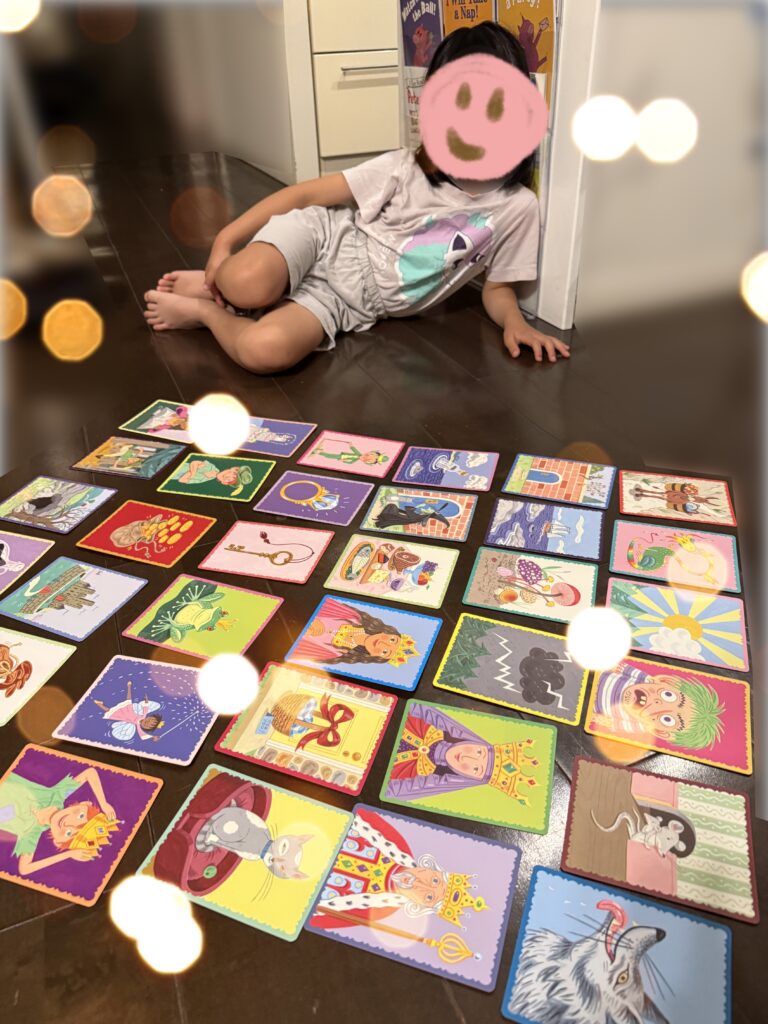

Create a Story Cards(ストーリーカード)

ジャンル:ストーリーテリング

対象年齢:3歳以上

英語レベル:2–3文が言えたら

プレイ時間:10-20分

プレイ人数:1~6人

プレイヤーが順番にイラストが描かれたカードを引き、即興でお話を繋げていくゲームです。

同じカードでも毎回違う物語が生まれるので飽きが来ず、協力型のゲームなので低年齢から一緒に遊べます。

「文章を作る練習をする」のにぴったりのゲームで、2〜3語の簡単な文が言えるようになったら取り入れどきです。

デッキのバリエーションが豊富で、子どもの好みに合わせて選べます

- Animal Village:動物たちの村がテーマ

- Mystery in the Forest:森の謎がテーマ

- Volcano Island:火山島の冒険がテーマ

- Fairytale Mix Ups:おとぎ話がテーマ ←わが家が持ってるいのはこれ

- A Very Busy Day:パーティーがテーマ

- Magical Forest:魔法の森がテーマ

Story Cubes(ストーリーキューブス)

ジャンル:ストーリーテリング

対象年齢:6歳以上

英語レベル:2–3文が言えたら

プレイ時間:10-20分

プレイ人数:1人以上

「ストーリーキューブ」は、サイコロを振って出たイラストを元に自由にお話をつくるゲームです。

ストーリーカードと違って、抽象的なアイコンから創作する必要があるので、こちらの方が難易度が高めです。

ダイスだけでコンパクトなので、旅やお出かけに持っていきやすいのも魅力です

Monopoly(モノポリー)

ジャンル:交渉/経済

対象年齢:8歳以上

英語レベル:簡単な文を読み交渉できたら

プレイ時間:60-120分

プレイ人数:2~8人(4人推奨)

日本でも知名度の高いモノポリーですが、ルールがシンプルなので英語版でもかなり楽しめます。

すごろくのゲーム性に加えて、「投資判断」と「交渉」の要素がミックスされているのが魅力です。

「I’ll trade this for 〇〇」のような、交渉のフレーズを英語で学ぶきっかけになります。

交渉時に『Deal?』『Deal!』と言うと、映画のセリフのようで爽快です!笑

ポケモン好きにはこちらがオススメ

ポケモン好きのお子さんには「こちらのバージョン」がオススメです。

(わが家はKantoバージョンを持っていて、こちらはJohtoバージョン)

上記のバージョンは廃盤で手に入りにくいかもしれませんが、こちらの最新版もあります。

(「お金がモンスターボールになっている」などの違いがある点に注意。)

Dixit(ディクシット)

ジャンル:連想/表現

対象年齢:8歳以上

英語レベル:比喩的に説明できたら

プレイ時間:30分

プレイ人数:3~6人

「ディクシット」は、2010年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞し、世界中で「コミュニケーション・ボードゲームのブーム」を巻き起こすきっかけとなった名作です。

ルールは、親が手札の絵から1枚選んで短いヒントを言い、他の人はそのヒントに合いそうな絵を1枚出して混ぜたうえで、全員で「どれが親の絵か」を当てるゲームです。

ヒントを出す際は「比喩・類語・多義語・短い文章」などを駆使しますので、英語の語彙力や表現力の幅が広がります。

ヒントを出す際に「始めは単語1語」から、慣れてくれば「短文や比喩」でヒントの幅を広げると、無理なく表現力を伸ばせます。

“当たらなさすぎても当たりすぎてもダメ”というラインを探る読み合いが楽しく、大人数でもプレイできます。

日本語版(箱や取説以外は文字の表記がないので、英語版と同じように遊べます。)

Codenames(コードネーム)

ジャンル:連想/チーム

対象年齢:10歳以上

英語レベル:抽象化ができたら

プレイ時間:15-20分

プレイ人数:2~8人

「コードゲーム」は、2チームに分かれ、各チームのリーダーが「1語+数字」のヒントを出し、味方が自陣のカードを当てていくというゲームです。

2016年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞した作品で、毎ターンの判断がスリリング、かつ短時間で深い読み合いが味わえる名作です。

ヒントを出す際は、英語で「上位概念・連想語」を使用する必要があるので、語彙力や表現力を鍛えられます。

低年齢のお子さんにはピクチャー版がオススメ!

1:ゲームに使うカードを、使い慣れた「単語カード」や「これから覚えたいカード」に差し替えてプレイする。

2:ゲーム中の発言を定型にする。(下の太字部分)

(例)“Clue: animals, two.”/推理側は “I think it’s a tiger because it’s an animal.”

Taboo(タブー)

ジャンル:コミュニケーション

対象年齢:13歳以上

英語レベル:言い換え・定義を高速で言えたら

プレイ時間:20-45分

プレイ人数:4人以上(チーム選)

「タブー」は、お題カードの答え語を、カードに書かれた「禁止ワード」を一切使わずに味方へ説明して当ててもらうゲームです。

時間内に何度も“言い換え”てヒントを連発する爽快感と、チームで正解する達成感を味わえるのが魅力です。

英語で「同義語・周辺語」で説明したり「物事を定義」したり、さらにそれを連発する瞬発力が鍛えられるので、英語力のレベルアップにピッタリです。

- 全員協力(ワンチーム)で、助け合いながらプレイ。

- 難易度を調整

- 禁止ワードを2語だけに減らす

- 名詞カードだけに限定→慣れたら動詞・形容詞も解禁。

- カテゴリ先出し:最初に*“Category: animals / food / school”* を言ってからスタート。

- 言い換えの型を紙に書いて脇に置いておく。

(例)It’s a kind of 〇〇./You use it to 〇〇../The opposite of 〇〇..(反意語) - 禁止ワードを「家で覚えたい語」に差し替えて、覚えるきっかけに。

(例):because, before, after など

【番外編1】Flash Cards(フラッシュカード)

ジャンル:ワード

対象年齢:4歳以上

英語レベル:発語前から

プレイ時間:5-10分

プレイ人数:1人以上

「フラッシュカード」はゲームとしても単語カードとしても使え、おうち英語の必須アイテムとも言える存在です。

「親が読み上げ→子どもが指差し」「カードを見せる→子どもが単語を言う」など、一人でも複数人でも、様々な遊び方ができます。

また「親が読み上げながら、次々にめくる」方法は、単語を覚えるのに非常に効率的とされています。

「語彙化」に最も効果的な手法は「フラッシュカード」です。

先行して音声をたっぷり入力して、その後に映像を与えると、ほんの数回見るだけで幼児たちはあっという間に意味を理解し「語彙化」してしまいます。

わが家では↓の3セットを5年以上使っていますが、子どもにも分かりやすいイラストが特徴で、日常生活で使う基本的な単語を覚えることができます。

動詞のカードがセットになった「Action words」

名詞のカードがセットになった「Picture words」

名詞カードの追加版「More Picture words」

カードを壁に貼るのもアリ

わが家は「フラッシュカード」をトイレの壁に貼っておくという運用を長らく行なっていました。

子どもが「これ何?」と聞いてきたら、読見上げてあげると言った形で「自然に基礎単語を覚える」ことができ重宝しました。

↓↓の「はってはがせる粘着ゴム」を使って貼っています。剥がしやすいのが◎

【番外編2】Brain Quest(ブレインクエスト)

ジャンル:Q&A/トリビア

対象年齢:Pre-Kから

英語レベル:単語が言えたら

プレイ時間:5-15分

プレイ人数:1人以上

「ブレインクエスト」は英語のクイズ集で、わが家でも長年愛用しているアイテムです。

Pre-k(4-5歳)からG7(中1)まで、デッキが学年別に分かれているので、子供に合わせて選びやすいのが特徴です。

短かいクイズを“読む→理解→口頭で返す”をなん度も繰り返すことで、英語を使う感覚を養うことができます。

我が家が使っているのは「年齢別の旧バージョン」で(写真)、現行のバージョンは学年別になっています。

Pre-K(4-5歳)向け

K(5-6歳)向け

G1(小1)向け

まとめ

以上、ボドゲ大好きな私が「おうち英語で使える!」と思うアイテムを一気に紹介しました。

最後に、子どもに「英語でゲームを遊んでもらうためのコツ」について少し書いておきます。

これは、絵本と考え方が同じなのですが「日本語のアナログゲームも同じように与えてやる」と言うのが大事だと思います。

「純粋にボードゲームが楽しい」だから英語でも日本語でもいいからプレイしたい!

このような動機づけのためには、まずアナログゲームの楽しさを知ってもらう必要がありますので、その意味で日本語のゲームから入るのも一つです。

もちろん英語から入ることができれば、日本語で遊ぶのはすぐできると思いますので、「アナログゲームは英語縛り」というスタイルもアリだと思います。